历史沿革

创立时期:周至春秋战国

成熟时期:秦汉

溶汇时期:魏晋南北朝

全盛时期:隋唐时代

延续时期:宋辽金元

停滞时期:明清

史前

最早的构成因就地取材的而有「筑土构木、建房架屋」,早期大致上有以下三种形式。

杆栏式—长江流域,潮湿多雨,人居楼上因地制宜木骨泥墙式---黄河流域,伞架方式,圆形结构夯土墙---奴隶时代,与青铜器时代制度有关。

秦汉

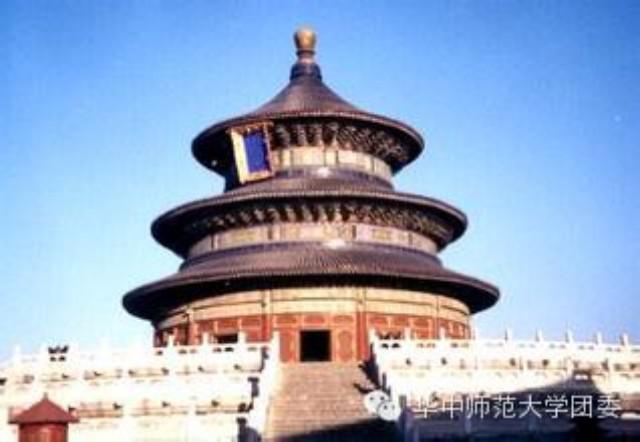

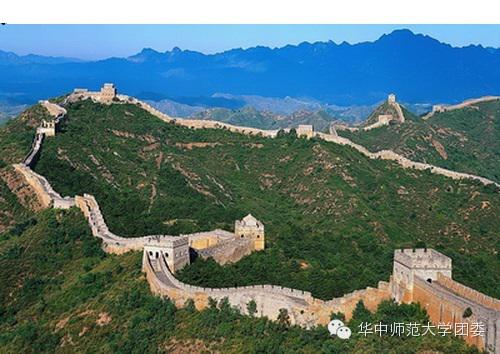

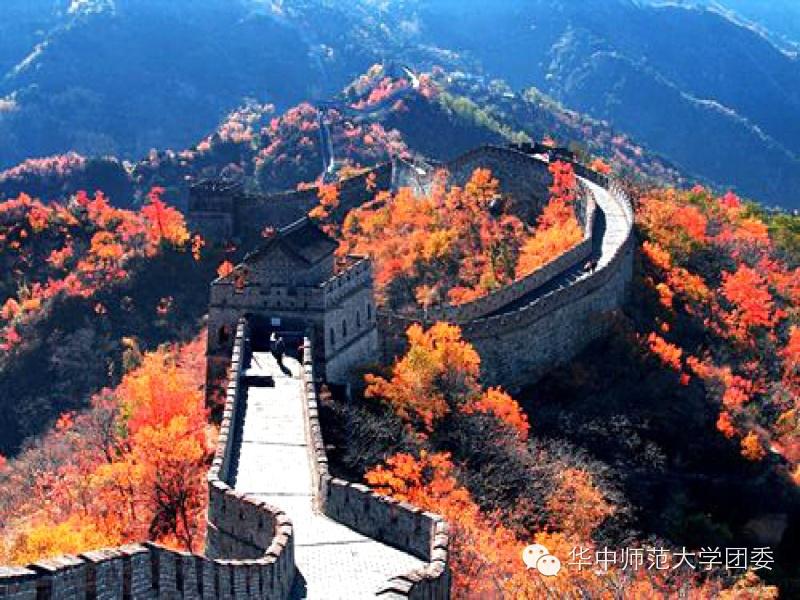

代表性建筑:长城、阿房宫、弥山跨谷、未央宫

建筑著作:考工记

南北朝

南朝建筑遗物无存,亦无如北朝建筑能从敦煌壁画及佛教石窟得知其形像,只能从少量墓葬壁画及经百济传於日本的飞鸟样间接推断其形像。一般认为,南朝建筑因为气候湿暖,夯土容易湿埳,因此比北方建筑更早摆脱土木混合结构承重,早期南朝技术上亦较为先进,成为北朝建筑模仿对象。南朝建筑木构建多数外露,无夯土墙包裹,风格秀美劲挺。史载南朝建有大量佛塔,多为类似飞鸟样法隆寺五重塔,以塔心柱为中心,四面围有井干壁斗拱铺作层的楼阁式纯木结构塔。南朝建筑传统与北朝回异,宫殿正殿好用双数开间,承汉魏之习。《通典》载宋建太庙正室十四间,东西储各一间合十六间,《通志》亦载有十二间明堂。另外,日本法隆寺中门亦作四开间,可为旁证。南朝建筑多涂为赤白,木构建涂朱红,墙壁、拱眼等刷白灰。部份奢华佛寺如建康同泰寺以赤石脂泥遍刷红色。立柱多用梭柱,亦有八角柱等制。柱用料多为木材,亦有宫中载用黑石雕刻涂金或用铜柱等制。

隋唐五代

建筑著作:唐《营缮令》、唐《梓人传》

隋代统一全国,隋文帝杨坚立国之初休养生息,经济发展迅速。至隋炀帝大兴土木,建立大量如仁寿宫等离宫别苑,游幸江都更建立大量行宫,劳民伤财之馀同时推动建筑技术发展。唐太宗李世民曾批评隋代宫室营造太奢,烧毁部份建筑如洛阳则天门,可见隋代宫室十分华丽。隋代建筑除砖石塔外已无遗传,其形像可从墓葬壁画,敦煌壁画及出土明器可见一二。

盛唐

开元之治後,唐代国力到达顶峰,建筑技术亦快速发展,这时期建筑技术的进步是空前的。斗拱结构趋向成熟,从敦煌壁画可见,转角三向出跳问题已经解决,出现逐跳计心七铺作重拱造,补间出跳等形式。出跳亦最多达双抄双昂四出跳。令拱开始交出耍头。扶壁仍用一拱一枋,如初唐之制。

金代

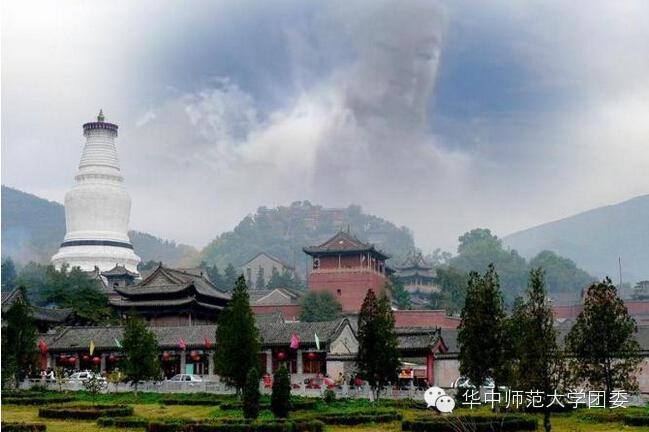

金代建筑承继辽代北方建筑传统,但揉入纤巧的宋风,使金代建筑比辽代建筑更为秀丽,缺少辽代建筑的雄浑。金代建筑构架大量使用减柱造及移柱造,典型例子有五台山佛光寺文殊殿。另外,金代件筑亦有部份手法如斜拱於营造法式未见,可视为一地方特点

西夏

西夏建筑木构已无遗传,谨剩下小数砖石塔。其木构建筑可从敦煌壁画窥见其形像,从西夏晚期榆林第三窟可见,西夏佛寺好用重檐,还有龟头屋抱厦,组合十分复杂。屋顶举高十分陡峭,起翘明显,斗拱较小而且密集,使用普柏枋,额阑断面大,彩画用色青绿,宋金影响明显。

元代

元代建筑大木铺作层进一步简化,用材比两宋建筑进一步缩小,补间铺作已超过宋式两朵之限。元代北方建筑好用未经加工的原木构件,常见使用弯曲的大梁。元代南方建筑承南宋地方传统个别发展。江浙地区五山十刹等大形佛寺式样继续影响日本禅宗样建筑。

明清

明清时代对封建等级有更系统的规范,如:都城、宫殿…

代表性建筑:太和殿、紫禁城建筑群

建筑著作:明-鲁班营造正式、清式营造则例、工部工程做法则例、工段营造录

明清是官式建筑走向程式化的时代。官式建筑斗拱的用材在明中叶大为缩小,攒当增加,一间往往使用多於五攒补间。相应斗拱的结构出挑承重功能变得可有可无,沦为纯装饰产物。屋面亦由宋式的先折後举改成先定举高再定每架高度,令屋面比前朝更加陡峭,补偿斗拱萎缩所缩减的高度。另外大量使用推山延长正脊,令屋顶曲线与前代由所不同。官式建筑多使用和玺彩画及旋子彩画,以龙及几何图形作母题,亦更趋向程式化。明中叶以後官式建筑趋向定型,大木结构发展缓慢。

编辑:黄璐翎