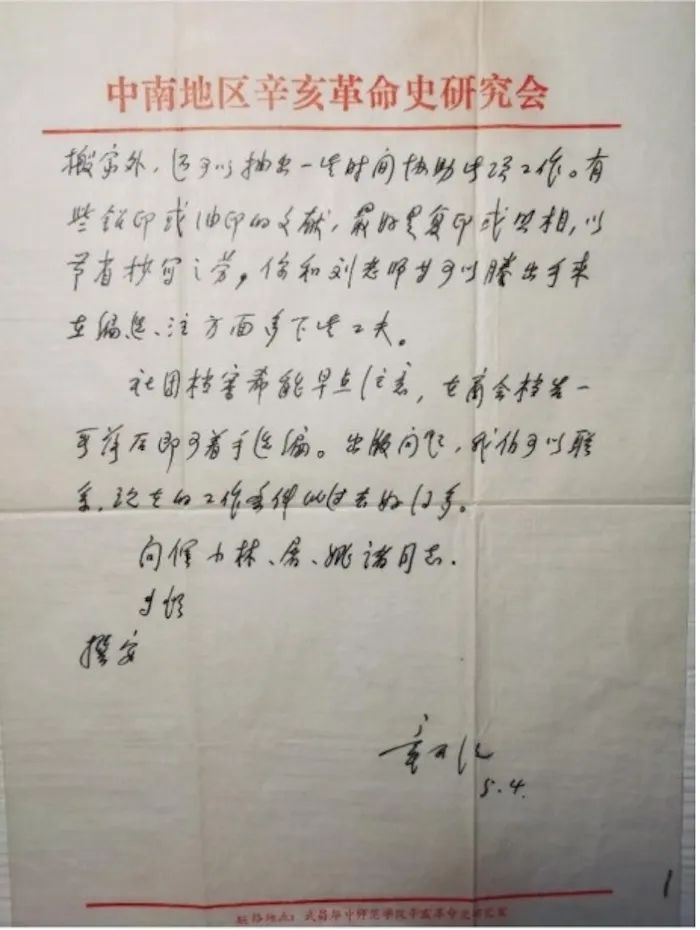

2021年5月28日章开沅先生去世后,我一直想写点文字略作纪念,但自知不够“格”,亦不知从何落笔。2022年1月初,在某旧书网偶然发现几封章先生写于1982至1983年的信札,笔者侥幸拍得其中一通章先生于1983年致叶万忠的亲笔信,史料价值很高,全文照录如下:

刘老师等一行来苏,承热情接待,工作进展迅速,十分感谢。只不知你身体好些没有?希多珍重。

全国史学规划会二十一日将在长沙举行。“七五”规划,近代经济史是重点之一。天津商会档案已拟有编选规划和第一辑内容介绍寄我处,希望你与望龄同志能赶紧起草一个有关苏州商会档案选编的整体设想,以后能提交会议,争取列入国家规划,则以后工作当可得到更多支持。(这个设想需经局、馆领导审阅,最好是打印十来份)。

小马、朱是研究生,他们此次出差,带有一部分计划内的教学任务,希在工作安排上适当照顾,并多多加以指导。如果人力紧张,唐文权同志亦可投入一部分力量。他在九月以前,除备课、搬家外,还可以抽出一些时间协助此项工作。有些铅印或油印的文献,最好是复印或照相,以节省抄写之劳,你和刘老师等可以腾出手来在编、选、注方面多下些工夫。

社团档案希能早点注意,在商会档案一事前后即可着手选编。出版问题,我们可以联系,现在的工作条件比过去好很多。

章先生信页

此信是华中师大“中国近代史研究所”与苏州市档案馆开展深度合作,编选利用苏州商会档案的初始见证。章先生所用的信纸颇有来头,抬头是醒目的“中南地区辛亥革命史研究会”,底下还有一行小字“联络地点:武昌华中师范学院辛亥革命史研究室”。“中南地区辛亥革命史研究会”成立于1978年,在章先生和林增平主编《辛亥革命史》期间。研究会名称之所以不是全国性的,则是听取黎澍的建议,将范围限定在中南地区,以免内部“失和”。是年底,第一届理事会在中山召开,章先生被选为理事长。“辛亥革命史研究室”是“文革”结束后,由章先生牵头,在历史系建立起来的,开始时只有他、陈辉、孙玉华三个讲师,外加还是助教的刘望龄。研究室于1984年更名为“历史研究所”,后于1999年升格为“中国近代史研究所”。

章先生认为,要办好一个研究所,其主持者“必须有一个头、一副肩、一双腿”,概言之即有思想、敢担当和勤走动。回想当年,三册本《辛亥革命史》陆续面世,但章先生没有沾沾自喜,止步不前,他已经下决心要布局谋篇,“再续前缘”。早在1964年,借调在北京的章先生曾参与筹建“近代中国社会历史调查工作委员会”(简称“史调会”),调查工作的重点就包括民族资产阶级、买办阶级、江浙财阀及商会,他还随同杨东莼先生前往天津,看到了天津商会档案,对商会档案的价值有了初步认识。可惜,因为受政治运动的冲击,调查工作最终流产。1980年元旦前后(按:据《章开沅口述自传》,章先生是1980年元旦左右去的。但据更早的章先生亲撰的“《苏州商会档案丛编》第一辑序言”,他说自己是1981年元旦前后去的,为了写《辛亥革命与江浙资产阶级》这篇论文。马敏教授认为可能是章先生在写序时误记了,因为章先生在1980年的讲课中提到苏州商会档案的发现经过),章先生第一次到访苏州市档案馆(按:因为章先生特意与唐文权联系,请他导引去苏州市档案馆)。他一直记得刚接触苏州商会档案时的情形:

档案积满灰尘,堆放在苏州市档案馆的地下仓库里。天气颇冷,工作人员唯一的取暖工具是一个打点滴用的玻璃瓶子,里面注满开水,用手捂着,驱除寒意。我连那种瓶子都没有。后来,他们送给我一个玻璃瓶,但我又不能用,因为抱着玻璃瓶就没有办法去看档案,做记录。

(《章开沅口述自传》,北京师范大学出版社,2015年,307-308页)

“其作始也简”。苏州市档案馆的工作人员不会想到,因为眼前这位年龄五十开外,身着灰色军便服、头戴帽子,笑容可掬的学者的到来,双方居然会结下如此深厚的缘分——原本常年堆在地下仓库吃灰的苏州商会档案将重现天日,后面许多历史研究者的学术生命将与此挂钩,世人因此项研究对苏州这座城市将有新的认识。

其实,章先生并非学界看到苏州商会档案的第一人。此前有几位学者去档案馆,工作人员很热情地拿了一些商会档案,请他们评判其价值,结果被认为研究意义不大。这让当时整理档案的业务骨干叶万忠“很不服气”。恰好章先生来苏州,叶万忠就请他再看看,“如果他也说没什么价值,那就把这些资料封存起来”。章先生对这批档案的价值给予高度肯定,他和叶万忠也因此一见如故。商会档案中保存了稀见的市民公社档案,章先生“慧眼识珠”,不仅在信中建议叶万忠能早点“着手选编”,而且在《辛亥革命与江浙资产阶级》一文中予以公允的评价。叶万忠佩服章先生的史学识见,他在1983年的一篇文章中这样说道:

如市民公社问题早在1965年清理档案时就向人请教了,结果未得到任何令人满意的解答。翻遍了所有的历史工具书也渺无记载。开放历史档案之初,我又曾向一些有关的“家”和“师”讨教,可惜不是摇首勿答,便是语焉不详,更有个别不学无术的人,居然绝妙地称它是“莫名其妙的东西”。唯独章开沅教授阅档后认为颇有学术研究价值,积极建议我们组织编纂并大力支持出版。

(叶万忠:《编纂苏州商会历史档案几辑史料的体会》,《档案文献编纂学参考资料》,档案出版社,1987年,438-439页)

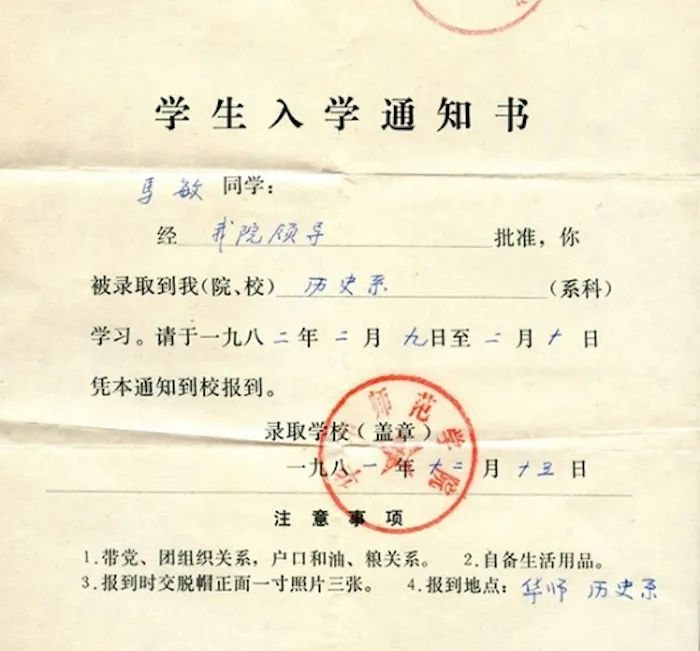

章先生回校后,在课堂上和马敏这些本科生分享此新发现。1982年春,马敏和朱英考上章先生的研究生。章先生打破教学常规,让马敏和朱英跟着刘望龄老师去苏州市档案馆,参与商会档案的整理、编撰工作。他们在苏州一待就是大半年(马敏:《绅商是辛亥革命时期中国的“资产阶级”》,《澎湃新闻·私家历史》,2018年1月4日)。如今学界知名的马敏、朱英两位教授,就是章先生信中的“小马、朱”。需要指出的是,因为时间久远,当事人的忆述难免存在模糊或者偏差之处。章先生和苏州市档案馆双方虽然很想早日动手整理这批商会档案,但一来章先生“苦于手头工作过于繁重”,二来研究室人手不够,只能往后推迟。马敏、朱英成为章先生的研究生,某种程度上说是补充了“新鲜血液”。一直到1983年3月18日,章先生答复叶万忠,已经确定由刘望龄带马敏和朱英前去协助整理商会档案,大概于3月31日或4月1日抵达苏州。食宿方面,最好安排在苏州市招待所,一则便于工作,二则节省费用,因为时间长,花钱太多,无法报销,而且研究生的出差伙食补助标准也较低。

马敏的硕士研究生入学通知书

那是一个万象更新的年代,但是物质条件相对简陋。武汉苏州相隔遥远,出差一趟十分不易。朱英教授回忆说:当时他们从武汉去南京、上海以及苏、杭都没有直达火车,一般是坐轮船到南京或上海,光是坐船到上海就大约要两天两夜,再转火车到苏州。有一次,他还坐过十余小时长途汽车到南京,再转火车到苏州。他们在苏州就住市政府招待所,档案馆也是市政府下属单位而且位于市府大院里,印象中招待所普通双人间条件很一般,吃饭就在市政府食堂,感觉尚可。刚去的几个月主要是熟悉档案与编辑,后来才利用星期天参观了一些景点。马敏教授至今还记得,他们是从武汉乘船(三等舱)先到南京,然后改乘火车(硬座)去的苏州,确实住在市政府招待所,他和朱英住一间房,早上有免费早餐,还碰上来拍电影的明星郭凯敏(电影《庐山恋》的男主角)等人。

章先生写信的主要目的,是要求叶万忠和刘望龄“赶紧起草一个有关苏州商会档案选编的整体设想”,届时提交五月下旬在长沙召开的全国历史学科规划会议,“争取列入国家规划,则以后工作当可得到更多支持”。就在这个重要会议上,《中国近代经济史丛书》列入“六五”规划(按:此处说是“六五”规划,章先生信中又说是“七五”规划,是因为这个会议有双重任务,一是落实“六五”规划,二是讨论“七五”设想)。根据规划会议的协议,《中国近代经济史丛书》实际上包括三套丛书:“其一是《中国近代经济史丛书》,主要收入具有相当学术水平的专题研究和地区研究的著作;其二是《中国近代经济史资料丛刊》,整理选编各种价值较高且比较系统的重要史料;其三是《中国近代经济史译丛》,翻译介绍国外各流派较有影响的代表作或史料价值较大的著作。”(章开沅:《应该加强中国近代经济史的研究》,《中国近代经济史研究通讯》第一辑,1983年12月,第3页)为推动丛书的编辑出版工作,相应成立中国近代经济史丛书编委会。编委会办公室设在上海社会科学院经济研究所经济史研究室,日常工作由丁日初主持。8月24日,编委会在沪举行第一次会议,出席者有编委会以下委员:章开沅、丁日初、茅家琦、张仲礼、徐元基、黄逸平、洪葭管。经过讨论,推选章开沅先生任编委会主任。

为加强彼此交流,编委会定期出版《中国近代经济史研究资料》丛刊。需要注意的是,丛刊最初曾以《中国近代经济史研究通讯》第一辑的名称在内部发行,时间是1983年12月。在第一辑的“专题报道”中,不仅有章先生在信中提及的《天津商会档案资料选编》一书内容简介,还有署名“辛流”(据朱英教授说,辛流是刘望龄老师的常用笔名)写的《〈苏州商会档案丛编〉第一辑开始定稿》一文。这篇文章一开头就明确说,《苏州商会档案丛编》第一辑“经过半年多的努力,初稿已经编成,现已进入最后定稿阶段”。接着说明丛编“拟分编六辑”,简述档案概貌,并重点介绍第一辑内容。然后文章提到选编工作受到各方面的重视,“已纳入全国‘六五规划’重点项目《中国近代经济史资料丛刊》之内”。选编小组由档案人员和专业工作者相结合的方式组成。全书由章开沅、刘望龄、叶万忠负责主持编辑,“参与第一辑选编工作的还有档案馆林植霖、屠雪华、姚开顺和华中师院唐文权、朱英、马敏等同志”。最后,文章提及第一辑于1983年定稿,1984年将由上海社会科学院出版社出版,其他各辑,“计划按一年一辑的进度,于五年内选编完毕”。

由此可见,刘望龄带马敏、朱英到苏州市档案馆就是为整理丛编第一辑内容,前面马敏教授所说的一待大半年,也确实如此。从4月算起,他们可能10月或11月才回武汉,工作周期从春季持续到深秋乃至初冬(据马敏教授回忆,朱英因家里有事,待了一段时间后先回武汉)。这样的人生经历对两位历史学研究生来说虽然辛苦,但很有实战性,为其后续研究奠定扎实基础。选编小组的工作效率很高,唐文权后来也加入其中,信中的“小林、屠、姚”即苏州市档案馆的工作人员林植霖、屠雪华、姚开顺。据《章开沅口述自传》,唐文权曾因学历低,调入华师一度遇阻,张舜徽先生甚至为此拍案而起,大声说:“我连中学文凭都没有,新中国成立前还能成为教育部的部聘教授呢!”颇费一番周折后,唐文权终于在1983年正式调入华师。因此,信中说“他在九月以前,除备课、搬家外,还可以抽出一些时间协助此项工作”,应该是指唐的工作调动已经不成问题,当时忙着备课和搬家。马敏教授说,唐文权老师一家就是和他们一同回的武汉。总之,这篇文章透露出来的信息和章先生的信足以相互印证。

信中所称“带有一部分计划内的教学任务”,据朱英教授回忆:在章先生安排下,在去苏州市档案馆前后或者在苏州期间(具体时间记不清了),刘望龄老师曾带着他们去过南京、上海、扬州等地,在许多著名的近代史学者家里听“讲座”和聊天,而且还在其家中蹭一餐饭(当时极少到餐馆请客,一般都是在自己家里待客)。由于大多是第一次近距离拜见这些大佬,深感机会难得,也颇受教益。这样独特的研究生“教学”以后恐怕不可能再有。至于这些“大佬”都有谁呢?马敏教授在2018年3月接受许金晶的采访时曾提到过,如上海华东师大的夏东元、陈旭麓,苏大的段本洛,南大的茅家琦、蔡少卿。扬州大学的祁龙威,不仅给他们上课,还请他们吃了地道的扬州菜(马敏:《我们一直关注孩子智商,忽略了怎么做人》,《澎湃新闻·智库报告》,2018年11月26日)。——既入“铜山开矿”,又可访师问学,机缘造化,可遇不可求,令人心向往之。

《苏州商会档案丛编》后来并没有放在上海社会科学院出版社出版,而是回到了华中师大出版社。书封上那行字——“中国近代经济史资料丛刊”,证明这套丛编不平凡的出身。不过,丛编实际出版过程相当漫长,可谓“好事多磨”。第一辑面世时,已是1991年。2004年,出版社推出第二辑,中间相隔十三年。“人事有代谢”,章先生的两位弟子唐文权和刘望龄已分别于1993年和1998年去世。一直到2011年,六辑全部出齐(冯会平、范军:《〈苏州商会档案丛编〉出版纪略》,《近代史学刊》第11辑,2014年)。2017年,《苏州商会档案续编》第一辑出版。

在信中,章先生挂念着叶万忠“身体好些没有”。这绝非一句客套话。2012年11月,章先生、马敏教授、朱英教授一起前往苏州,出席《苏州商会档案丛编》全集首发式。活动结束后,章先生去医院看望住院的叶万忠,“叶老十分激动”,在旁的其他人目睹两位老人相聚的亲切场景,也“十分感动”。朱英教授至今还记得,当年他和马敏皆未参加过档案编辑整理,许多方面都是向叶老请教,受益匪浅。章先生还有一桩未了的心事——给弟子唐文权扫墓——唐去世时,章先生正在台湾政治大学任客座教授。唐文权的墓在一座茶山上,没有正式的路,前一天又下雨,湿滑难行。八十六岁的章先生不顾劝阻,慢慢上山。扫墓结束,又艰难下山。回武汉路上,他还叮嘱朱英,让研究所在唐文权去世二十周年时编辑出版一部《唐文权文集》,后亲为作序(朱英:《追忆章开沅先生》,《澎湃新闻·私家历史》,2021年6月5日)。——“故人入我梦,明我长相忆”,章先生怀有一颗仁心。

记得章先生讲过这样一个故事:“文革”时,华师桂子山上三号教学楼的一个房间里摆着一副战棋,作为造反派的许多老师在那里“鏖战”过,以至于后来棋盘被磨损得看不清了。但很快就会有人用笔画好,继续“鏖战”。等到运动结束,这些曾经意气风发、青春年少的人两手空空,一无所长。与此同时,在昙华林校区由澡堂改成的陋室里,张舜徽先生没有唉声叹气,而是不论寒暑晨昏,奋笔疾书,“雨季的时候,屋顶漏水,就找个盆子接一下,水从室外灌进来,就穿上雨鞋,继续写作”。数年下来,张先生撰写了多部颇具影响力的学术著作。为了誊写《说文解字约注》,他写秃了五十多支毛笔。——即使社会病态,也不要随波逐流;处在人生最低谷时,不妨充实自己(《章开沅口述自传》,248-250页)。

十几年过去,至今在脑海中仍会浮现第一次见章先生时,他面带微笑、娓娓道来的神情。当初这位八十多岁的德高望重的老人,之所以让一个后生小子觉得“好玩”,背后的奥秘是他有一颗“赤子之心”。明代的李贽曾言:“夫童心者,绝假纯真,最初一念之本心也。若失却童心,便失却真心;失却真心,便失却真人。……童心既障,于是发而为言语,则言语不由衷;见而为政事,则政事无根柢;著而为文辞,则文辞不能达。”章先生主张做学者要有勇气与主流保持理性的距离,如此才可能进入做学问的最佳精神状态——“虚”和“静”。他的解释是:

“虚”即是虚空,脑中没有丝毫杂念,没有柴米油盐酱醋茶的羁绊,没有项目,没有考核,甚至于没有自己以前的一切理论知识,将自己完全放空。“静”即是宁静,不生活在热闹场中,才能宁静;心不为外界诱惑所动,才能宁静。能虚能静,便能神游万古,心神专一,思虑清明。“虚”“静”的学者,在旁人看来,可能是“发疯了,痴呆了,入迷了”。但这确实是做学问的最佳精神状态。“虚”“静”的学者,是纯真的学者。越虚越静,纯真度越高。一个学者最终能达到什么样的境界,开创什么样的局面,和他的纯真度是大有关系的。

(《章开沅口述自传》,311页)

虽相隔数百年,但章先生的“虚静说”和李贽的“童心说”是共通之理。

章先生不是一位成天安坐书斋的学者,他读大学时,参加过一个进步学生社团名“爝火团契”。所谓“爝火虽微,卒能燎野”,时间过去愈久,想必会有愈多的人回望章先生的生平与志业。他的人生实践及人格魅力,毫无疑问将提醒后来者,自己离一位真正的知识分子的差距,尚有多远?

(本文初稿完成后,经马敏教授、朱英教授和张晓宇博士审阅,马敏教授和朱英教授还不厌其烦地回复了笔者的电邮采访,补充诸多不为人知的历史细节,在此一并感谢!)