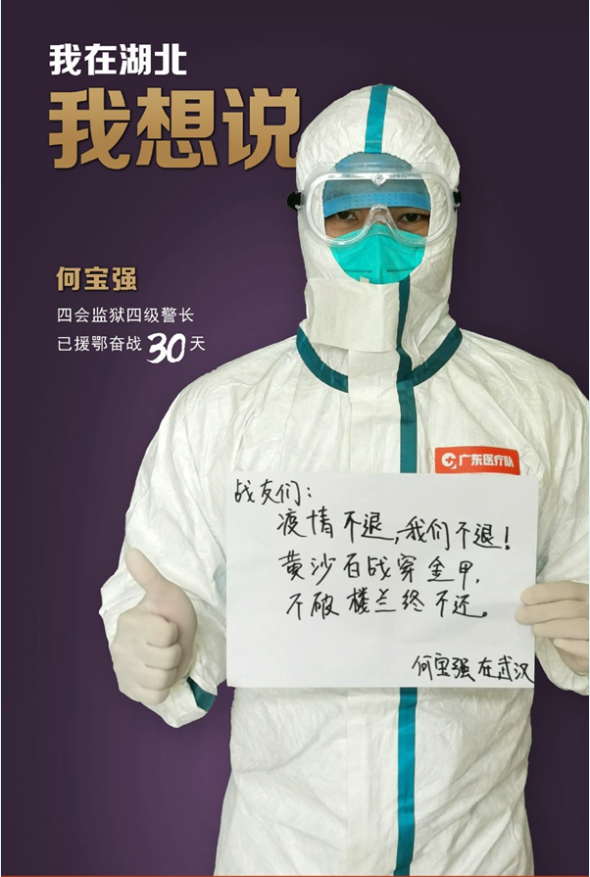

听你说,“想到同胞受苦,就什么都不怕了;国家有需要时,不站出来就是懦夫!”

我想说,“谢谢你,白衣化作铠甲,护佑我华夏安康,请保重千万千万……”

听你说,“你们为百姓拼命,我们守护你们,东西我来搬,病人我来送,你有困难告诉我。”

我想说,“谢谢你,向你敬礼,有了英勇的你,守卫了城市的英雄,成就了英雄的城市。”

听你说,“我在武汉,我哪也不去,孩子你也不要回来,我们一定会扛住……”

我想说,“谢谢你,平凡成就伟大,千言万语,道不尽一声珍重珍重!”

人生所贵在知己,四海相逢骨肉亲。战“疫”有时,恩情无尽,谢谢你!我会永远记得你!会把这份勇气、责任与力量传递下去!

是感恩,让我泪水决堤!是感恩,让我伸出援手!是感恩,让我为英雄唱起赞歌!是感恩,让我选择成为那个无名的平凡英雄!在你与我之间流通的这份感恩,究竟是什么?而我们又为什么会去感恩?

一、什么是感恩

中华民族自古就有“滴水之恩当涌泉相报”、“投我以木桃,报之以琼瑶”的感恩古训。感恩,在现代科学体系中则有以下几种代表性观点[1]:

1.感恩是一种即时的情绪体验,它发生在人们接受某种有价值的礼物或恩惠时。

2.感恩是一种持续性的心境,它会影响人们在特定情境中的信息加工和反应能力。

3.感恩是一种情感特质,即感恩倾向,是个体伴随感恩情绪来认知或回应因他人恩惠而获得的积极经验或结果的概括化倾向。

4.感恩是一种美德,是推动个体关心他人和传递支持性社会联系的道德情绪。

总而言之,感恩本质上是一种道德情感,可以从即时的情绪状态、持续的心境状态以及情感特质三个方面来界定。举个例子来说,我自武汉回家自我隔离十四天以来,居委会的医生与主任多次来到我家慰问,送来相关通知和预防药品,在收到这些关怀时我开心又感动(即情绪体验),进而在未来的日子里我都常感谢居委会相关工作人员,更加谨慎的自我隔离,同时带动家人进行预防(即持续的心境),而这些情绪、认知和行为综合在一起,就可以被称为是感恩。

二、感恩的缘起

“感恩的心,感谢有你……”,那么感恩是如何发生的呢?它往往发生在我们获得恩惠或帮助的时候,但也会受到其它一些因素的影响[2]:

1. 和施助者有关的二三事

施惠成本和恩惠价值:一方面,研究发现当我们对他人施助的成本与恩惠的价值评估越高时,所引发的感恩体验就越强。但也有研究发现我们对恩惠价值的评估提高时,感恩却不一定增强。“升米恩,斗米仇”说的可能就是这个道理。因此,感恩的产生很可能并不简单取决于我们对施助成本与恩惠价值绝对大小的评估。

施助动机:当我们发现施助者(他人)在帮助我们时,慷慨而友善且不求回报时(比如雷锋,比如此次疫情中的患者和医护人员),我们就会对他们产生感恩。但当他人表现出了回报期待时,我们的感恩程度便会随着回报期待的增高而降低。

响应性知觉:响应性指一种情感上的相互依赖,是一方对另一方需要、目标、价值观以及自我偏好的积极反馈与支持;响应性知觉是一种评估结果,即我们感到被对方所理解、珍惜、关怀。比如:当我们伤心难过的时候,朋友会开导我们,帮助我们渡过难关,我们也觉察到了朋友对我们的关心。一些研究者发现,响应性知觉也是感恩产生的重要条件。

2. 受惠者的特点

同时,受惠者的自身特点也会影响感恩的产生。高特质感恩的人在日常经历的感恩情绪更多也更为强烈。在恩惠情境评估中,受惠者自身的促进定向(promotion focus)会让我们在情境评估中更加关注施恩者的慷慨与礼物的美好,从而促进感恩的产生。此外,我们对施恩者越有好感就越容易产生感恩。

3. 双方的关系

横向关系中(如:平辈的朋友关系,恋人关系),亲密关系会比陌生关系能引发更多的感恩,这可能是因为亲密关系中的双方有长期互惠的考虑。

纵向关系中(如:因权力、地位等不同而导致的其他纵向关系),感恩作为一种社交情绪可以拉近人际距离。高权力的个体更倾向于保持一定的社交距离,因而高权力的个体比低权力的个体更不容易产生感恩。

三、感恩的功能

为什么感恩一直被社会所倡导?因为感恩能给我们的生活带来诸多好处[2]:

1. 促进积极行为的产生

首先,许多研究表明,受到帮助的人在体验到感恩后会表现出亲社会行为。同时,对帮助的提供者而言,当施予帮助的人接受感恩后,他们的亲社会行为得到了强化,他们再次施助的比例将会大幅增加(例如从25%到55%, 32%到66%等)。这可能是因为在这个过程中,他们的自我效能感提高了,并且体验到了自己的社会价值(所以我们一定要记得别别人的帮助说声感谢呀)。

因此,无论是接受帮助的人,还是提供帮助的人,感恩都会使他们的行为变得更加积极!

说到这里,小编不由得想起了曾经收到的蚂蚁庄园受助者的一封来信,让小编觉得自己也并不是干啥啥不行呢,不说了,喂鸡凑爱心去了!

2. 巩固和维持二元亲密关系

在亲密关系(如夫妻、情侣或重要朋友)中,感恩不仅能够提高双方的关系满意度,还能够让双方做出更多能够促进关系成长的行为。也就是说,感恩能够巩固和维持亲密关系。

对于接受帮助的人来说,体验到感恩并将其表达出来,可以增加对施助者的积极认识,从而有利于让自己做出保持双方关系的行为。对施予帮助的人来说,当他们接受感恩时,本身的感激之心也会被激发,因而做出更多巩固双方关系的行为。也就是说,通过表达感恩,施助者觉得自己得到了理解、珍视和关心,进而继续维持和受惠者的亲密关系。

所以,今天让我们放下矜持,对身边那个重要的人,说一句简单的“谢谢你出现在我的生命里!”

3. 增强团队成员的凝聚力

当团队中的成员因施予帮助而受到感恩时,他会成为其他成员效仿的榜样。那么当第三方目睹了感恩的产生和传递后,他可能会对其他成员做出类似的帮助行为,久而久之,整个团队内就会逐渐形成一种亲社会的氛围,成员的凝聚力也会不断增强。

同时,感恩会拓宽个体的认知资源,让个体以一种更加包容的态度去看待自己和施予帮助之人的差异,从而削弱施助者和受惠者的区别。当原本施予帮助的人不在场时,个体可能将其他人当作感恩的对象,从而拉近成员之间的人际距离。

因此,越来越多的企业也将表达感恩纳入企业文化。

四、如何提升感恩——感恩的教育策略

前面我们已经了解了感恩所带来的诸多功能,那么如何能提升感恩呢?俗话说教育要从娃娃抓起,在面对下一代时,我们应该如何进行感恩教育呢?有研究者总结了以下四种教育策略[3]:

1. 情感投入策略

著名教育家苏霍姆林斯基说:“善良的情感是良好行为的肥沃土壤。”当我们拥有健康、积极的情感时,我们才容易认可他人对自己的恩惠并希望给予回报,同时我们也会产生积极的亲社会行为,自觉主动地做出施恩的行为。所以儿童早期发展中情感投入必不可少,一味的说教可能会适得其反,关注孩子的需要,满足孩子合理要求,关心体贴、理解尊重他们才是正解。只有这样才能让孩子学会换位思考,感受感恩等各种情绪体验。

2. 榜样示范策略

社会学习理论认为,个体的任何特质都是在社会环境中通过观察和模仿而获得的。而我们作为孩子交往接触、观察学习与模仿的对象,其言谈举止对孩子起着潜移默化的示范作用。若要建立孩子的感恩意识,我们要先做好表率,起到正面示范作用。在生活中常怀感恩之心,注意言行一致,真正成为孩子的榜样和老师。

3. 知行结合策略

我们都知道纸上谈兵的典故,理论只有在实践中才能发挥其价值和作用。孩子只有在亲身体验过后才能产生发自内心的情感共鸣,所以感恩应理论结合实践,让孩子在行动中体验什么是真正的感恩。比如,孩子挑食是很多家长头疼的事情,但“粒粒皆辛苦”的道理未必人人都懂,只有亲身见过或体验过才会让人印象深刻。适当带孩子到乡村体验干农活的辛苦和不易,孩子更容易在活动中体会农民的辛苦,以及父母的辛苦,从而使孩子学会感恩。

4. 及时强化策略

行为主义者认为行为在强化后再次出现的频率会增加,反之则易消失。对应到感恩教育中道理是一样的。当孩子表现出感恩的言行时,及时的肯定和表扬会使他们感恩的言行增加。而多次强化以后,感恩言行也将变成一种习惯,并在今后的人生轨迹继续保持。

今天我们从心理学的角度重新解读了感恩的定义,并分享了感恩的成因、功能,及其教育策略,希望大家能有所收获,对感恩这种奇妙的情绪体验有更多的了解。

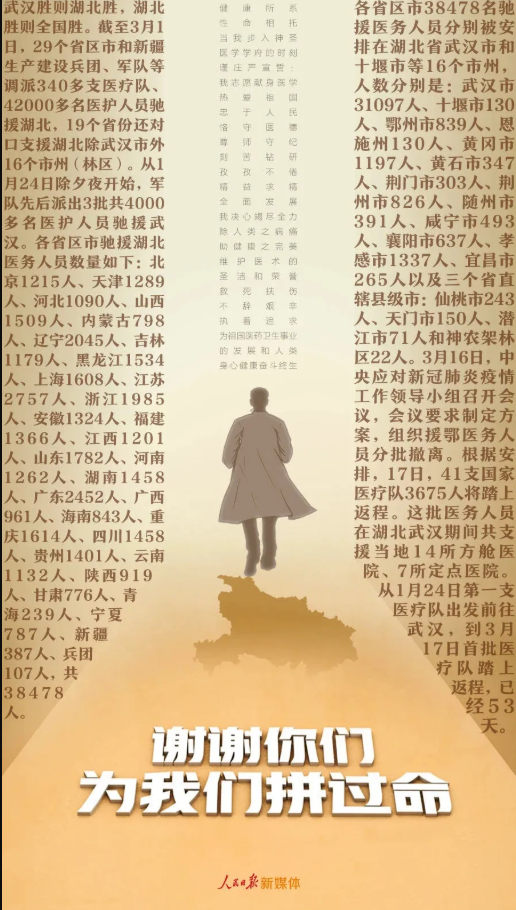

最后,请让我们再次感谢每一位这么久以来一直坚守在岗位的医护人员、交通警察、环卫工人、外卖小哥、社区安保、基层工作人员、志愿者等等,最后我们也要感谢一下这么多天来不为祖国添乱的自己,所以小编决定今晚加一只鸡腿~

本文图片来自网络,如有侵权,请联系删除!

参考文献

[1]张利燕,侯小花.感恩:概念、测量及其相关研究.心理科学.(2), 139-141.

[2]梁宏宇,陈石,熊红星,孙配贞,李放,郑雪. (2015).人际感恩:社会交往中重要的积极情绪.心理科学进展, 23(3), 479-488.

[3]廖飞. (2009).感恩的价值及其培养策略.湖南师范大学教育科学学报, 8(4), 46-48.

作者:刘夕佳 何昭睿 杨晨 谭圆圆 牛更枫

单位:华中师范大学心理学院

审稿人:刘勤学