2020年伊始,一场始料不及的疫情席卷了华夏大地,在国内疫情最严重的时期,武汉得到了全国各地的援助,不少国家也向我们伸出援手。国外疫情爆发后,我国“投之以桃李,报之以琼瑶”,向许多国家捐献了医疗物资,提供医学援助。

但是令人难过的是,疫情中也出现了许多歧视、敌意的现象:国内一度谈“鄂”色变,海外华人、留学生遭受歧视甚至攻击,国外称此次肺炎为“武汉肺炎”,国内出现排外现象……

目前战“疫”还未结束,新冠肺炎疫情已经构成全球性大流行,只有消除敌意、各国合作共同抗疫才能真正取得胜利。那么如何缓解恐慌、消除敌意呢?共情,或许是我们共同面对疫情的力量来源。

共情:亲社会行为的“预言家”

共情“empathy”,又译作同感、同理心、投情等,首次出现于著名心理学家铁钦纳(Titchener)1909年的一次演讲中,自此后共情才出现在心理学大辞典中。

目前普遍被接受的共情的界定,是Gladstein提出的两成分理论[1]。

该理论认为共情包括情绪共情和认知共情两种成分。

情绪共情是普遍意义上的共情,是对他人情绪状态产生的情绪反应对他人情感状态的理解,并感受他人的情绪;认知共情则是设身处地理解他人的想法,对他人目的、意图、信仰的理解,并由此推测其未来的行为。

二者是相互独立的成分,但在功能上又是紧密联系的。情绪共情有利于个体产生亲社会动机;认知共情则有利于个体选择有效的方式帮助别人。

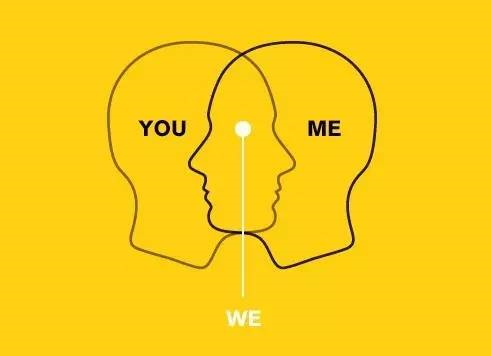

(图片来自百度)

“共情”作为人与人之间情感连接的纽带,是预测亲社会行为和道德行为的重要因素,但是过度共情也存在一定的不利后果。最常见的是助人者出现共情疲劳(Compassion Fatigue,CF)的表现,共情疲劳是心理咨询师、消防战士、急救医护人员等助人者,在救助受创伤人员后出现的特有的心理健康问题,被称为助人者“关爱的代价[2]。

助人者在向服务对象提供援助服务的过程中,因共情投入或承受救助对象的痛苦,而对救助对象共情能力或兴趣减低、产生救助工作倦怠感, 甚至改变了原有的工作价值观,同时助人者可能伴随出现的一系列心理不适症状。

帮助助人者克服共情疲劳不仅是维护助人者心理健康的需要, 而且对提高救灾效益具有重要意义。

疫情下的共情

那么共情在这次疫情中发挥了什么样的作用呢?

(1)医患关系中的共情

此次疫情之初,全国各地的医务人员驰援湖北,在疫情面前,他们作为逆行者,勇敢地奋斗在一线。面对患者的恐慌和痛苦,医务人员不仅倾尽毕生所学为其救治,更是为他们加油打气,给他们战胜病魔的力量,而这其中临床共情起着重要作用。

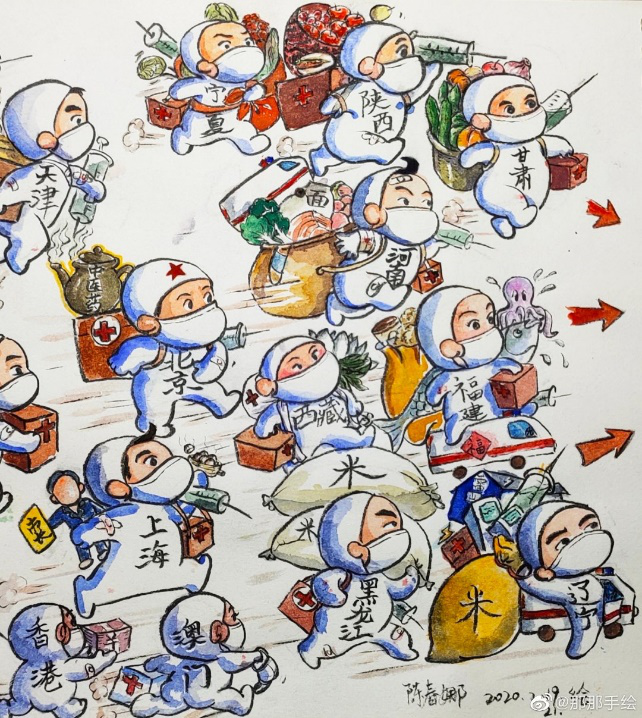

(图片来自微博)

临床共情(clinical empathy),则是指“共情”方法在临床工作中的现实应用,是医务人员理解患者的体验、需求和想法,与其进行沟通,并检验沟通的准确性以提供治疗的能力。对医学生进行“临床共情”培训被认为可以有效提高他们的医患沟通能力,改善医患双方的就医体验,进而被视为改善当今医患关系的重要途径之一[3]。

研究证明,“临床共情”可以提高患者的诊疗舒适度,更好的提高医疗工作的诊治效率,有助于提高医生的职业成就感与满足感。共情可以加强医患之间的沟通,减少矛盾冲突,拉近彼此之间的距离并提高医疗服务质量,促进患者尽快康复。

(2)心理咨询中的共情

疫情当中心理工作者也发挥着重要力量。由于疫情的肆虐,给全国人民的正常生活带来了影响,感染者、一线工作者和普通大众都可能由于感染风险、生活压力等导致心理不适。因此多地开通心理援助热线,如教育部华中师范大学心理援助热线平台。无数心理工作者投身工作帮助大家走出痛苦、重拾信心。心理咨询工作中,共情更是起着至关重要的作用。

人本主义心理学家罗杰斯认为,共情是心理咨询和治疗中解开咨访关系密码的一把金钥匙,是有效的心理咨询者应该具备的基本品质和能力。

“治疗师体验到自己对当事人世界的准确的‘共情’理解,就如同从当事人内部看到了他的世界一样。感受当事人的私人世界就好像感受到你自己的世界,但这绝对没有失去‘好像’这一特点——这就是共情。”

——罗杰斯

咨访关系中,共情的重要价值在于唤醒来访者的内心世界,帮助其正视自己的经验和能力,真实地领悟其情绪感受和思维方式,建立其对咨询关系的信任,从而促进其自我分析、自我感悟、自我认知和自我成长的能力。

(3)教学关系中的共情

由于这场始料不及的疫情,全国所有学校停课,包括初三、高三和毕业生在内的所有学生“停课不停学”,不得不在网上进行学习任务。虽然大中小学的网络教学如火如荼的开展,但学生们依然会遇到许多困难,例如自控能力差、学习环境不利等。这种情况下,老师们如何做到隔屏不隔爱,尽自己最大所能帮助学生解决学习中的困难呢?在教育过程中运用共情的力量,或许是最好的建议之一。

教育过程中的“共情”是指教师站在学生的立场上去理解和感受学生,同时还要向学生准确地传达自己对其设身处地的理解和体验。利用共情能很快地在师生之间架起一座相互理解的桥梁,帮助教师找到教育教学的障碍,从而对症下药,解决问题。

首先是当教学不顺畅时,通过了解并与学生“共情”反应,发现问题所在,就可以相应的改变教学方法,使教与学协调达到最好的效果;

其次是当发现学生开小差或犯错误时,只有通过“共情”,站在学生的角度,采取相应的方法才能给予正确的引导,达到教育的目的;

第三是当学生有一些情绪反常时,需要与学生产生“共情”反应,通过透视学生的内心世界,鼓励他们敞开心扉,帮助他们排除困扰。

新冠肺炎来势汹汹,如今我国取得的抗疫成果,正是由于共情的力量让我们在困难面前守望相助,共克时艰!

虽然当初存在谈鄂色变、国际上对新冠肺炎污名化的现象,但是大多数人的共情力量战胜了歧视和偏见,使得我们在疫情面前携手并进,取得了如今的抗疫成果。

现如今疫情在国外爆发,其严重程度远超我国,国内也出现了部分排外情绪。病毒是全人类共同的敌人,面对疫情我们应坚持反对一切形式的歧视与偏见,以人类命运共同体的理念,为处于疫情严重国家的人民带去抗击疫情的信心和力量,相信共情的力量能够帮助全球人民共同战胜疫情!

参考文献:

[1] Gladstein, G.A. (1983). Understanding empathy: Integrating counseling, developmental, and social psychology perspectives. Journal of counseling psychology, 30(4), 467-482.

[2] 孙炳海,楼宝娜,李伟健,刘宣文,方侠辉. (2011). 关注助人者的心理健康:共情疲劳的涵义、结构及其发生机制. 心理科学进展, 19(10), 1518-1526.

[3] 解方舟,吴姗姗,杨平,何成森. (2016). 共情能力的作用及其培养.中国健康心理学杂志, 24(9), 1425-1432.

作者:张渝婧 亓栀 陆梦 吴明慧

单位:华中师范大学心理学院

审稿人:刘勤学