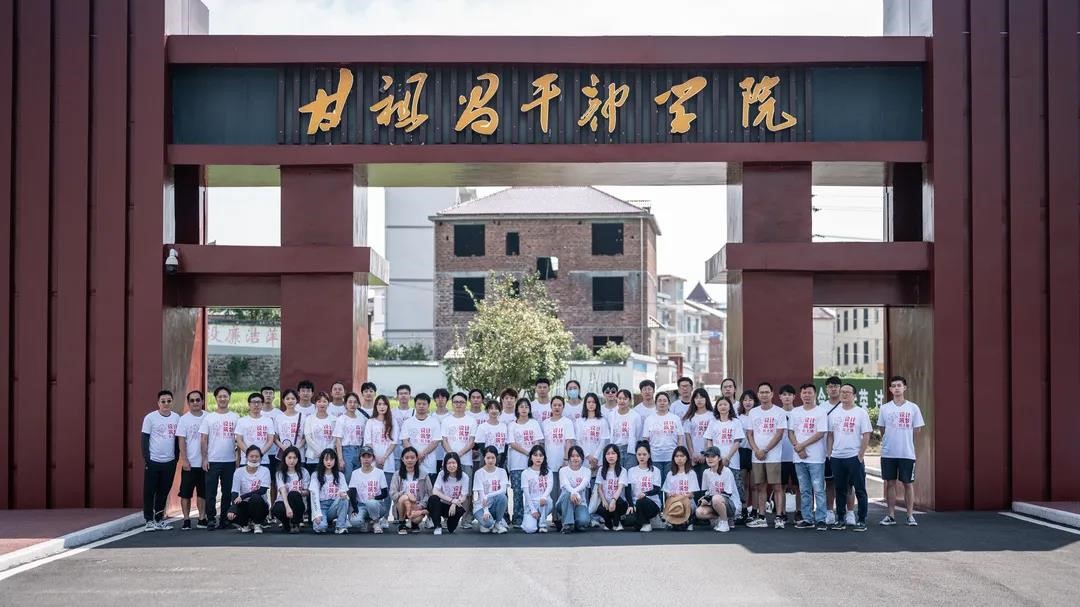

华大青年讯(通讯员 方纪仁)2021年7月1日是建党百年之日,华中师范大学美术学院受湖北美术学院工业设计学院、江西省甘祖昌干部学院及湖北美术学院副教授贺诚的邀请,在甘祖昌将军故里——江西省萍乡市莲花县坊楼镇沿背村开展为期5天的“设计筑梦红土地”社会实践活动。

本次主题活动的内容为彰显中国故事,努力传承红色基因。在革命老区搭建美育平台,涵养新乡村精神气质;从生活形态视角,携多元艺术盛宴,共创未来美好新生活,向建党100周年献礼。围绕莲花地域文化,以及甘祖昌将军、”老阿姨”龚全珍的事迹故事等主题,进行装置艺术的创作。

在党的百年华诞之际,华中师范大学美术学院师创作团队作品《生生不息》,为村落公共场所赋予生生不息的红色力量,意在通过简单的方式与来叙述红色革命老区的故事,激活村落与公共艺术装置互动,共创一个沉浸式的多感官体验,使每个接触到作品的人不论地域和文化背景都能对之产生共鸣。

创作团队将环境艺术、景观学和装置艺术结合在一起,在莲江国家生态保护区搭建了一处供当地居民休闲娱乐的场所。现场位于江西省萍乡市沿背村附近的南溪河保护区的浮桥。

五位作者描述了建造“生生不息”的方法,讲述如何弘扬甘祖昌将军精神与中国式普世价值观。在这个富有历史和诗意的项目中,基于正交几何和标准化材料的传统建筑工作流程不适合搭建来自乡村的交互式空间装置艺术。在应对这一挑战的过程中,师生使用了建筑材料平替装配化,由此得出了“生生不息”交互空间装置。

公共艺术从审美,文化和社会的角度提高美丽乡村的价值。它是社会的一面镜子,它为村镇的生活形式增添了独特性,并改变了乡村的审美观。作为环境艺术专业的师生,使用了几何元素的叠合与阵列,通过营造多维度声音体验,让环境与设计语言来创建美丽而富于变化的交互式空间装置。

公共艺术反映其当下的时代和地点,触发了对激发想象力的学习过程,从而使大众更深刻地感知我们周遭所处的环境。于此同时,当代乡村地区与地区之间缺少差异性,艺术家参与其作品所在村镇的社交互动也正使公共艺术为社区的生活形式提供了独特性。

师生都共同认为:“交互式空间装置不仅仅是公共展示的媒介,更可以作为艺术展示的平台。艺术家也是大众的一员,并为我们乡村生活场景的设计做出了贡献。我们将当地浮桥转变成更具想象力的生动表达,将美学价值嵌入居民活动的场合。”

《生生不息》作品以空间维度来表达,代表着师生在美丽乡村建设中对个人,社会与自然之间的关系的思考,具有一定的时代意义。至此,设计筑梦红土地的改造活动完成。希望同学们在将来的工作与实践中,能始终秉持和贯彻服务意识,脚踏实地、勤学多问,将自身的专业知识技能联系社会实际,凝聚投身时代、服务社会、砥砺奋进的磅礴力量,利用自身的一技之长和实践能力,更好地反哺社会、奉献社会。

看不清楚,换张图片

华大青年微信

华大青年微信 华大青年b站

华大青年b站