华大青年讯(通讯员 贾钰婕)经过前期的调研和准备之后,华中师范大学人工智能教育学部科创实践队(以下简称“实践队”)发现很多小学生并不了解何为编程、如何编程,故6月24日起,实践队成员尝试将编程知识融入不同的情境之中,打造一堂别开生面的编程课。本次支教活动结合成员专业,将理论知识与实践相结合,引导学生运用计算思维解决问题,提高学生的信息素养。

编程+动画

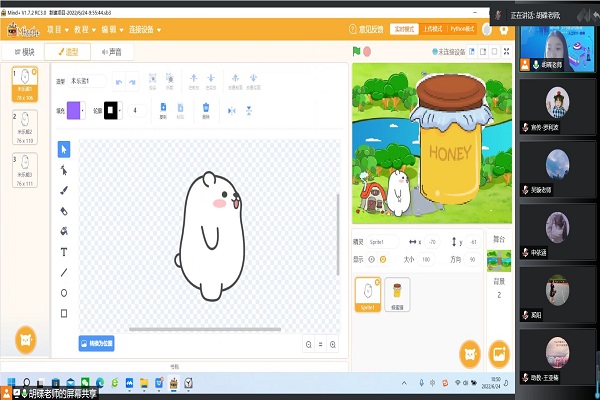

考虑到小学六年级的学生并不了解相关的编程指令,实践队选用“Mind+”图形化编程软件,将不可见的计算机处理过程转化为可见的动画形象“米乐熊”的变化。课程开始之前,实践队成员向学生简单介绍了本次支教的计划和安排,并提前发布资料,让学生提前了解编程工具,熟悉课程内容。6月24日,图形化编程课正式拉开序幕。成员们借助卡通形象“米乐熊”展开教学,以米乐熊的移动、跳跃和奔跑等活动,讲解简单的编程指令的含义。学生在成员们的指导和帮助下,选择不同的语句,帮助米乐熊成功过桥,实现教学目标。

编程+米乐熊动画

编程+环保

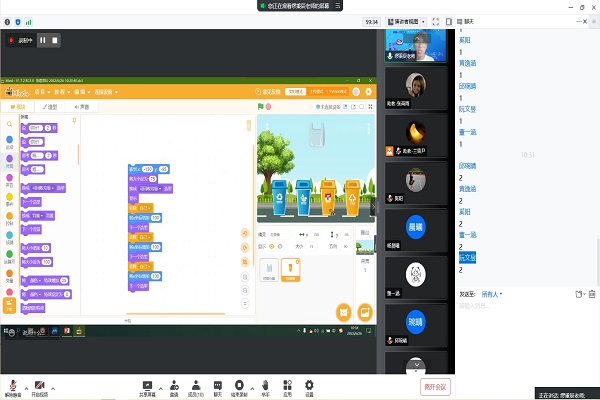

科学技术的最终落脚点在于提升人民的生活质量,故实践队成员将编程与垃圾分类的知识相结合,引导学生采用分支和循环语句实现垃圾分类与回收。6月25日,实践队成员以“致敬环卫工人”为主题,使用“识图认人”的小游戏,呈现环卫工人日常辛勤工作的图片,帮助学生树立正确的职业观和价值观。随后,成员们编写垃圾分类的顺口溜,“厨余垃圾分出来,可回收物卖出去,有害垃圾单独放,其他垃圾无归类”,让学生迅速掌握垃圾分类的重点内容。6月26日,成员们整合已学的编程和垃圾分类的知识,进行垃圾分类的程序编写,鼓励学生用计算机语言解决实际问题。

编程实现垃圾分类

编程+游戏

对于小学生而言,游戏的魅力不可估量。为提高学生的积极性和主动性,6月26日,实践队成员借助“Mind+”软件设计“海峡竞速”小游戏,利用程序帮助快艇通过海峡,成功到达河岸。成员们将该程序分为水阀的旋转移动、快艇的鼠标控制移动、成功与失败效果显示和快艇的加速效果四个部分进行讲解,在讲解的过程中,时常与学生互动,及时了解学生学习情况,并调整教学进度。讲解内容结束后,学生自主动手进行小游戏的开发,运用已学知识,让快艇抵达彼岸。

海峡竞速程序

实践队成员仍在不断探索“编程+”新模式,他们希望可以借此让编程更加简单易懂,帮助三里小学的学生们打通少儿编程的“最后一公里”。

看不清楚,换张图片

华大青年微信

华大青年微信 华大青年b站

华大青年b站